日志

日本没有废除汉字,关键在70年前的一场考试

||

[要点] 70年前,日本战败不久,美国主导的盟军总部进驻日本。为了把军国主义的根苗从日本拔除,“废除汉字” 被排进了时间表。

在美国人的想象里,汉字字数过多,且难学难记,人民终其一生不可能学完;人民认字水平不高,知识传播就成问题;知识难以传递,民主思想就难以培养;民主思想缺乏,军国主义自然借机兴起。

除此之外,就连日本人自己,也因为战败的关系,对于本国文化失去了信心。

盟军总部的真实意图是要消灭汉字,实现日文的彻底拼音化。为此,盟军总部决定在日本举行一次“全国识字测验”来决定汉字的生死。

“识字测验”的主办单位在日本全国找了两万个受验者,年龄在15岁到64岁之间。这次测验的到场率约在八成以上,抽样算是极具代表性。

1948年8月的“识字测验”,结果出来,“日本无法读写汉字的人口,比率仅仅为2.1%”。且不说汉字国家不曾有过这么高的识字率,就连拼音文字的国家也难以望其项背。事实证明:日本在1911年,就已经达到98%的小学就学率。普及的教育,才是提升识字率的根本,和文字体系没半点关系。

日本算是度过了那次汉字绝灭的空前危机。“废除汉字”的声音在日本一直都有,却越来越弱。

公元八世纪初,中国唐朝时,日本出了一个女天皇,叫做元明天皇。元明天皇在位仅8年,却做了一件影响后世极为深远的事情:改了全国地名汉字。

元明天皇是日本第43代的天皇,奈良时代的首位天皇

原来,在那之前,汉字尽管已经传入日本,但用法并不统一。官方用来写公文书、史书,民间用来做发音符号。什么叫做“发音符号”?就是如同我们把Malaysia翻译成“马来西亚”一样,是用来表音,没别的意思,不能照字面解释成“一匹马跑到了西亚”。

所以,看官们来到日本玩,看到诸如“我孙子”这类的地名,先别忙着笑人家。“我孙子”固然看着滑稽,但“马来西亚”又与马何干?这都是拿汉字表音的结果。

当时日本国内用汉字取地名,取得一片纷乱。有的取成了三个字,有的又取成一个字。日本现在有不少地方,名称为“武藏”(MUSASHI),当年的名字可滑稽了,有的叫“无邪志”,有的叫“牟射志”,有的还叫“胸刺”。“无邪志”“牟射志”作为地名都已经不知所云了,“胸刺”是个啥?周遭如中国、朝鲜、越南,都是用汉字的国家,这传出去岂不笑死人?

于是,公元713年,日本全国颁布《好字二字令》,内容如下:“凡诸国部内郡里等名,并用二字,必取嘉名”。意思就是这些乱取的地名不许再用,通通都学中国人取地名,用两个字,而且,还是两个体面的字(好字),“胸刺”肯定不能用了,改成“武藏”;“上毛野”同样滑稽,改成“上野”。“多迟麻”土里土气,改成“但马”。

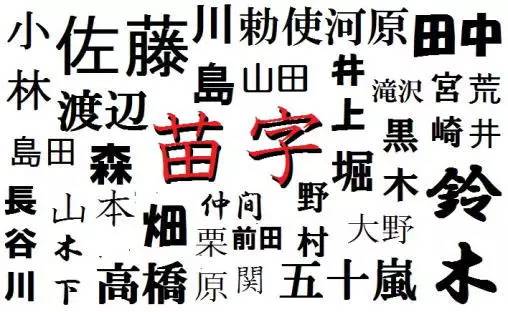

这个一千年前的古老法律,影响的范围不小。连山川水泽的取名都如此,一定要比照中国风。日文假名要藏起来,两个汉字才“炫”,三字一字都是“土”。日本人的姓氏大多来自地名,地名两字,人名自然也两字。“たなか(TANAKA)”明明三个音节,硬是要凑成两个汉字“田中”,就是这么来的。

日本姓氏

这一方面固然是仰慕中国文化,另一方面,又还带点自卑感,而且是政府带头自卑,总觉得中国的东西怎么看怎么好。连官职名也要有个对应的中国名称,附庸风雅。日本有个长寿时代剧(古装剧)《水户黄门》,故事情节类似我们的“包青天”,讲“德川光国”这个封地在水户的藩主,到处微服出巡,排纷解难的传说。德川光国的正式官职是“权中纳言”。“权中纳言”四个汉字是啥,不懂了吧?于是日本人就把这官名对照到我们的“黄门侍郎”,所谓的“水户黄门”一名,其实就是“哈中”的结果。

《水户黄门》是日本TBS电视台制作的电视剧,从1969年至今仍在播放

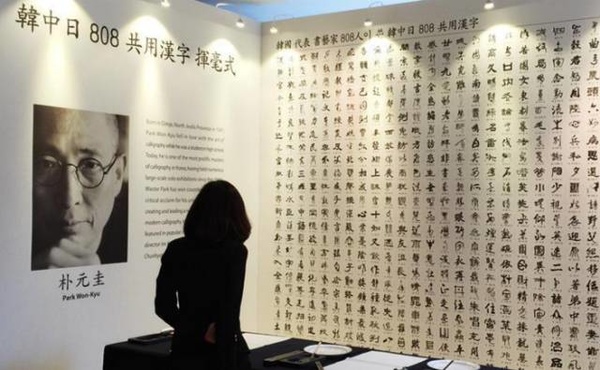

像我这样的资深年轻人,见到时下年轻人用的词汇,如“宅男”“萌”“违和感”“壁咚”……至今仍能应对自如,面不改色。日文词汇会这么样的轻易移植在中文里,最大的原因,当然是日文里有汉字,让我们易懂易学,就算是不懂日文,我们也照样能以中文的发音读出日文的汉字。要杜绝这种单方面的文化输入,要不就是我们自己的流行文化发光发热,从文化进口国转为文化出口国,感染全东亚的年轻人;再不然,就是日本废止汉字,如韩国这般斩断与汉字文化圈的关系了。

日本有无可能真的废止汉字?这其实是个已经回答过的问题。

就在将近70年前,日本战败未久,美国主导的盟军总部进驻日本。盟军总部挟着战胜国的余威,抱着使命感,务必要把军国主义的根苗从日本拔除,“废除汉字”因此被排进了时间表。

汉字为何要为日本军国主义背负罪责?原来,在美国人的想象里,汉字字数过多,且难学难记,人民终其一生不可能学完;人民认字水平不高,知识传播就成问题;知识难以传递,民主思想就难以培养;民主思想缺乏,军国主义自然借机兴起。这推论看似成理,在当时盟军占领当局的执政者中根深蒂固,而以盟军总部任职的美国年轻学者佩尔泽尔为代表。

除此之外,就连日本人自己,也因为战败的关系,对于本国文化失去了信心。战时清一色的军国主义用语,如“大诏奉戴日”、如“一亿玉碎”、如“神州不灭”,这些杀气腾腾,望之生厌的词汇,全都是透过古奥的汉字来表达。如此看来,美国统治者对于日本汉字的指摘,似乎也非无的放矢。与盟军总部唱和,抱持“废止汉字”看法的日本学者,同样势力不小,甚至连诺贝尔奖得主汤川秀树都加入了。

为了应付美军的压力,日本文部省先是公布了“当用汉字表”,共1850字,把上万实用汉字硬是腰斩了一半以上还有余。但美国占领当局不以此为满足。盟军总部的真实意图是要消灭汉字,实现日文的彻底拼音化。为了维持这个政策的表面客观,盟军总部决定在日本举行一次“全国识字测验”,由“全国识字测验”的结果决定汉字的生死,并由日本学者柴田武、另一个日文拼音化的急先锋来主导这次测验。

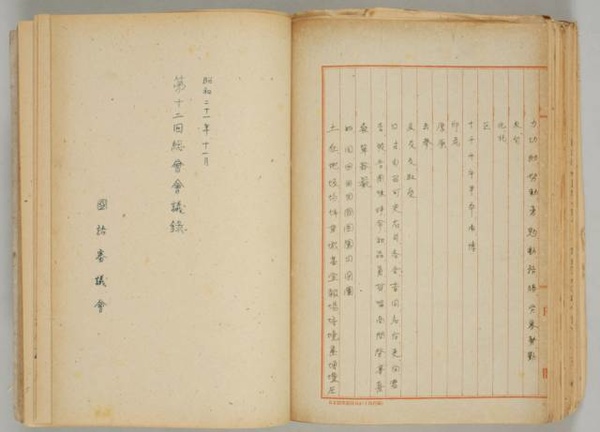

国语审议会文件

对汉字磨刀霍霍的盟军总部,加上“废除汉字”的日本学者,这是个早有预设立场的“测验”,将会导出怎样的结果,不言而喻。在日本有着1600年历史的汉字,被送进坟墓,看来只是时间问题。

“识字测验”的主办单位在日本全国找了两万个受验者,年龄在15岁到64岁之间。当年,日本人都要吃配给粮,靠着“配给名簿”随机抽样,这两万人不难找。

接到占领军总部来的通知,每个人都战战兢兢,不敢不去。这次测验的到场率约在八成以上,抽样算是极具代表性。

盟军总部的“识字测验”考些什么呢?以下就是当中的一道题:

东村的大爷,在银行买了两枚彩券,中了大奖。请问:

大爷买了几枚彩券?

(1)一枚(2)二枚(3)三枚(4)四枚

大爷在哪买的彩券?

(1)香烟铺(2)大阪(3)女儿家(4)银行

由这题目的设计可知,盟军总部抱着西方人的高傲偏见,把汉字国家的识字程度彻底看扁了。受验者在事前未被告知测验目的之下,个个振笔疾书,浑然不知自己的一只笔正在掌握着日本汉字的命运。

这场举行于1948年8月的“识字测验”,结果出来,彻底跌破了“专家”的眼镜:“日本无法读写汉字的人口,比率仅仅为2.1%”。且不说汉字国家不曾有过这么高的识字率,就连拼音文字的国家也难以望其项背。事实证明:日本在1911年,就已经达到98%的小学就学率。普及的教育,才是提升识字率的根本,和文字体系没半点关系。

主导这次测验的日本学者、“汉字废除派”柴田武,尽管对测验结果不甚满意,仍如实拟好报告,交给了盟军总部。后来在其他的纪录中,我们看到了这么一段轶闻:柴田武提出报告后不久,被叫到一个房间。等着他的,是主张废除汉字的美国学者佩尔泽尔。

佩尔泽尔

低声道

这是个很大的诱惑。柴田同样是汉字废除派,一时的暗室私心,却能成就他终身的抱负。他只要点头了,汉字从此消失,日文从此全面拼音化,他个人也将因此留名青史……

柴田毕竟还是摇了头:“先生,我做不到。对不起!”

佩尔泽尔叹口气,未再为难,走出了房间。

这是个动人的故事。

无论如何,日本算是度过了那次汉字绝灭的空前危机。“废除汉字”的声音在日本一直都有,却越来越弱。汉字在日本不仅是文化、是教养、还是商品。

日本人用自己的方式维护汉字:“汉字检定”成了日本人测验个人文化底蕴的标准,推陈出新的日文汉字字体不断主导着我们对汉字的审美观,每年公布一次的“年度汉字”成了重要的仪式,书店里探讨汉字写法、组成、历史的书,不胜枚举,超过我在海峡两岸看过同类书的总和。

日本汉字能力检定协会12月15日发表反映2015年日本世态的年度汉字:安

这一切让来自汉字国家的我们,看了汗颜。很明显的,数千个汉字,不再是负担,而是资产!历史发展至此,谁都不用担心“废除汉字”的运动在日本卷土重来。

如今,您到了日本观光,一下飞机看得到“空港”而非“KUKOU(空港的日文拼音)”;看得到“電車”而非“DENSHYA”;还可以看着日本朋友写下“一石二鳥”“懷玉有罪”等秀丽汉字而心领神会;更可以照搬日本新词汇来比酷比炫……我们要感谢的,不只是祖先留下的文化资产,尤其该感谢日本学者没在关键时刻给汉字来上致命的一刀。正是当年的柴田先生,委屈了抱负,维护了真理,才为东亚汉字文化圈留下了一丝命脉。